製品紹介

製品紹介 · 2024/12/31

nippper.comで

当社のエッフェル塔が紹介されました。

プラモデルを「違った視点」から見るレビューが

毎回楽しみな nippper.com

この正月、ぜひご一読をオススメします。

Nが3つのNIPPPERで検索。

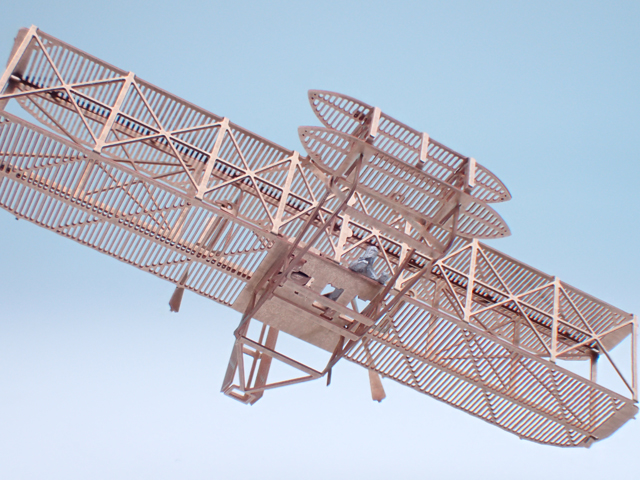

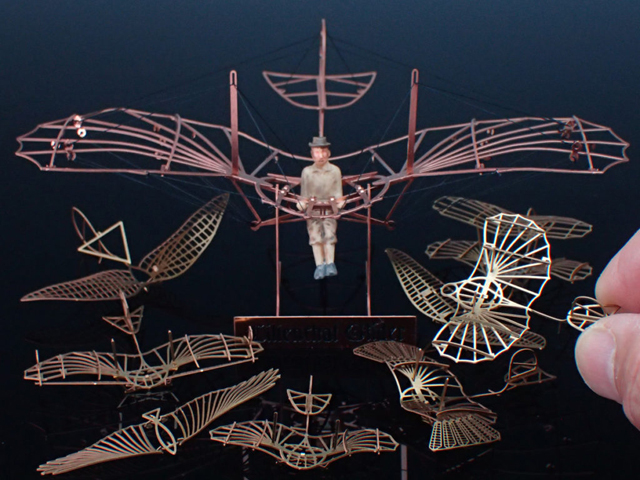

製品紹介 · 2024/10/07

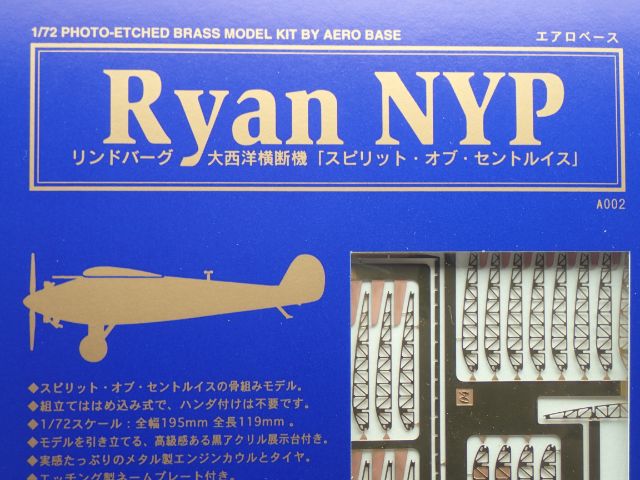

飛行機の内側に秘められた美しい秘術/エアロベースの「スピリット・オブ・セントルイス」に模型の宇宙を感じた話。 と題して、nippper (rが3つ) という模型サイトで紹介されました。 プラモデルを「趣味」だけでなく、「娯楽」、「ひまつぶし」というとらえ方を加えたような 非常にやわらかい記事が多い楽しいサイトです。...